Les Pensées de Pascal

« Les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie de n'être pas fou. »

(Fragment 31, Sellier)

En 1662, Blaise Pascal et le Duc de Roannez fondent une société de transport en commun, avec le marquis de Sourches et le marquis de Crenan, pour l'exploitation de carrosses qui font toujours les mêmes trajets dans Paris, à heures fixes, même vides, et s'arrêtent toujours aux mêmes endroits pour un prix unique de 5 sols. Pascal y investit la dot, restituée par Port-Royal, de sa défunte sœur Jacqueline afin d'aider les plus démunis sur une longue durée.

La première route ouvre le 18 mars 1662. Elle conduit de l'hôtel du duc de Roannez à la demeure de Pascal tout en desservant des lieux très fréquentés comme Châtelet, Palais de Justice, Foire Saint-Germain. La deuxième route ouvre le 11 avril 1662. A la demande du roi, elle dessert le Louvre. La « correspondance » apparaît pour la première fois : il faut changer de carrosse au cimetière des Saints Innocents pour aller du Luxembourg au Palais Royal. Le 22 mai 1662, la troisième route offre plusieurs lieux de correspondance avec les deux premières. La quatrième ouvre le 24 juin 1662 : cette « route du tour de Paris » coupe toutes les autres et, en l'empruntant, il est possible d'aller dans tous les quartiers de Paris. La cinquième et dernière route voit le jour le 5 juillet 1662.

C'est un véritable succès. Pascal et ses associés souhaitent tenter l'expérience dans d'autres villes. Un projet est élaboré du vivant de Pascal pour l'établissement de carrosses à Lyon mais il n'aboutit pas. Un même projet est proposé à Christian Huygens pour Amsterdam mais, vu la configuration de la ville, l'entreprise ne lui paraît pas réalisable. Pascal décède un mois après la mise en route de la cinquième ligne. Il donne, par testament, aux Hôpitaux généraux de Paris et de Clermont-Ferrand, la moitié de sa part aux pauvres. En 1691, toutes les parts des carrosses à cinq sols sont rachetées par les propriétaires des « carrosses à l'heure » qui les suppriment. Il faudra attendre 1828 pour voir réapparaître les transports en commun à Paris.

Au XVIIe siècle, la monarchie modernise l'agriculture en lançant une grande campagne de dessèchement de quelques lacs et marais. Les premières campagnes de dessèchement avaient été lancées par Henri IV et Sully et confiées à des Hollandais.

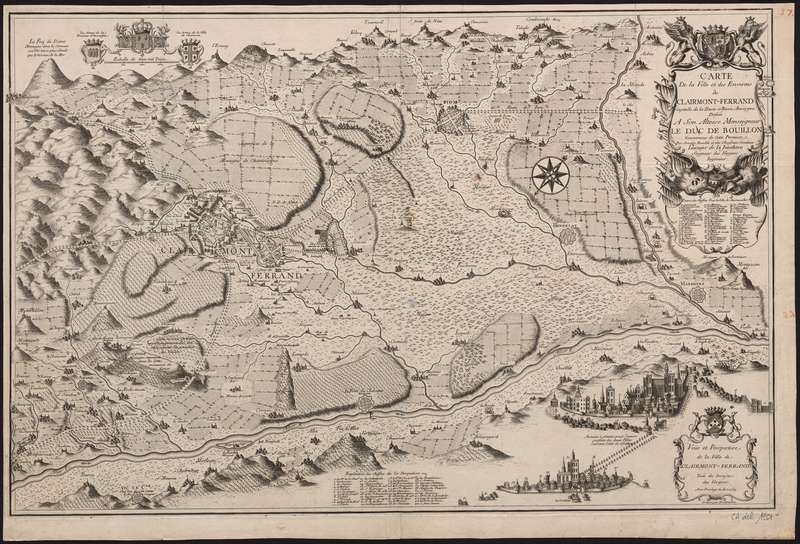

Un des premiers grands succès est le dessèchement du lac de Sarliève situé dans la plaine de Limagne, aux portes de Clermont-Ferrand. Il est réalisé par l'ingénieur Octavio de Strada, originaire de Bohême, entre 1611 et 1625. Il est récompensé en devenant Baron d'Aubière et Seigneur de Cournon.

Dans le marais poitevin, plusieurs sociétés se constituent pour mener à bien ces opérations de dessèchement. Chaque associé participe aux frais et reçoit à la fin des travaux une partie de la nouvelle terre asséchée.

Dès 1642, François Brisson, sénéchal de Fontenay-le-Comte, crée une société pour dessécher une large zone située le long de la rive nord de la Sèvre. Le Duc de Roannez, qui deviendra gouverneur du Poitou en 1651, soutient les efforts de Brisson et acquiert des parts dans sa société. Grand ami de Blaise Pascal, il sait que les travaux scientifiques de ce dernier peuvent être très utiles dans cette entreprise de dessèchement.

Blaise Pascal rejoint la société en mars 1654. En s'engageant dans cette société, il souhaite d'une part gérer sa fortune personnelle et, d'autre part, mettre en pratique ses connaissances et découvertes dans le domaine de l'hydraulique. Il s'intéresse à la statique des eaux mais également à l’hydrodynamique.

Le « Traité de l'équilibre des liqueurs et de la pesanteur de la masse de l'air », publié en 1663, après la mort de Pascal, y décrit pompes et siphons, indispensables au dessèchement de ces terrains inondés. La zone choisie par Brisson présente une très faible pente nécessitant l'utilisation de machines permettant d'élever l'eau. La presse hydraulique inventée par Pascal y trouve là une utilisation royale.

En 1645, après trois ans de recherches, Blaise Pascal présente le modèle définitif de la première machine à calculer mécanique fonctionnelle avec report automatique de la retenue.

La famille Pascal est installée à Rouen. Son père, Etienne Pascal, est «commissaire député par sa Majesté, nommé par le cardinal Richelieu, en la Haute Normandie, pour l’impôt et la levée des tailles ». C’est en quelque sorte un « collecteur d’impôt ». Etienne Pascal s’applique dans son travail mais se fatigue à la tâche, refaisant maintes fois les calculs de l'argent collecté. Le jeune Blaise Pascal constate que les erreurs faites par son père sont liées à la retenue, omise ou décalée, ce qui fausse les résultats. Il décide donc d’aider son père en inventant une machine effectuant automatiquement cette retenue. Pascal ne s’attaque pas à un problème de mathématique mais bien à un problème technique. Pour le résoudre, il se rapproche des horlogers qui vont fabriquer les pièces minutieuses dont il a besoin pour monter le mécanisme de sa machine.

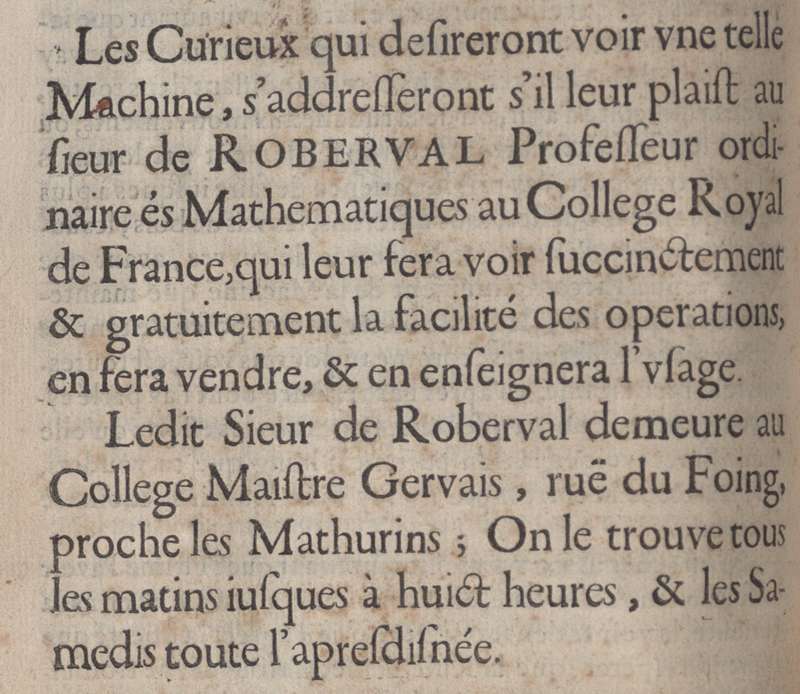

Après une cinquantaine de prototypes, il réalise au final 20 exemplaires, certains adaptés pour les comptes monétaires de l’époque (1 livre vaut 20 sols, 1 sol vaut 12 deniers), les comptes abstraits (base 10) et les mesures de longueur également de l’époque (toise, pied, pouce, ligne, point). La machine permet de faire des additions mais également des soustractions. La machine est belle, ergonomiquement pratique et elle s’utilise facilement car elle est complétée par une « notice d’utilisation » écrite par Blaise Pascal l’ « Avis nécessaire à ceux qui auront curiosité de voir la Machine d'Arithmétique et de s'en servir », une véritable publicité pour sa machine !

Voici deux vidéos qui montrent comment réaliser des additions et des soustractions avec la machine à calculer inventée par Blaise Pascal :

Malheureusement, cette invention n’obtient pas le succès commercial escompté par Blaise Pascal. La machine, en laiton et ébène, coûte extrêmement cher, et surtout elle a été copiée par des concurrents malhonnêtes : Pascal avait pourtant pris un privilège pour protéger son œuvre en obtenant un privilège royal pour son invention et pour l’idée générale de la mécanisation du calcul. En effet, Blaise Pascal s’adresse au Chancelier Séguier, ministre de l’Etat qui connaît bien le jeune Pascal et l’a encouragé à développer son invention. Le privilège royal est octroyé par Louis XIV le 22 mai 1649. A partir de cette date, Pascal ne fabrique plus de machines mais s’appliquera à vérifier que celles qu’il aura entre les mains sont bien de sa facture. Il appose un autographe pour authentifier les machines, un certificat de garantie en quelque sorte : l’un d’eux a été retrouvé dans l’exemplaire donné à la reine Christine de Suède « Esto probati instrumenti symbolum hoc », ce qui signifie « Ceci soit la marque de la vérification de la machine ».

Remarquable machine à calculer dès le départ, Pascal s’appliquera cependant à la perfectionner pour la rendre la plus efficace et la plus maniable possible, cherchant déjà à réaliser des multiplications et des divisions.